Unser Datenschatz, zukunftssicher gemacht

Nationale Forschungsdateninfrastruktur“ ist ein Wortungetüm, dem beim Erstkontakt nur wenige Verführungspotenzial bescheinigen würden. Aber etwas, das sperrig daherkommt, muss noch lange nicht unwichtig sein. Um die Relevanz des Projekts NFDI, das 2014 vom Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) angestoßen wurde, zu verstehen, sollte man zunächst einen Schritt zurücktreten und sich eine Frage stellen: Welchen Wert hat das Wissen, das täglich von Wissenschaftler in ganz Deutschland in Texten, Gleichungen, Tabellen und Diagrammen erfasst wird? Kaum einer würde bestreiten, dass dieser Wert erheblich ist. Und aus „wertvoll“ folgt, dass dieses digital erfasste Wissen gut strukturiert sowie sicher und zugänglich verwahrt werden sollte. Oder wie es Prof. Lars Bernard, Geoinformatiker an der TUD und stellvertretender Vorsitzender des RfII, formuliert: „Was wir benötigen, ist eine Möglichkeit für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf nationaler Ebene nicht nur Publikationen zu Forschungsprojekten zu veröffentlichen und auszutauschen, sondern auch sämtliche Daten, auf denen diese Projekte beruhen, zu erfassen, zu ordnen und zu sichern. Eine solche Infrastruktur ermöglicht Forschenden, besser zu publizieren und Daten besser verteilen zu können.“

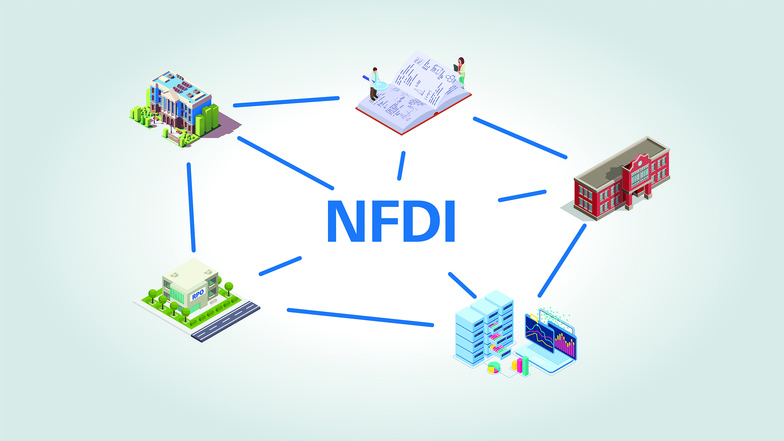

Die Ziele des Projekts NFDI heißen also: systematisches Management von Datensätzen, Langzeit-Archivierung, stabiles Backup, bestmögliche Zugänglichkeit, nationale Vernetzung sowie Anbindung an internationale Strukturen mit ähnlicher Ausrichtung. Soweit der Wunsch. In der Praxis hat das deutsche Forschungsdatenmanagement seinen Idealzustand aber noch nicht erreicht. Aktuell sammeln, ordnen und verwahren Universitäten oder Organisationen wie die Max-Planck- oder die Fraunhofer-Gesellschaft ihre Daten noch zu oft „nebeneinanderher“. Dazu kommt, dass Datensätze für Personen außerhalb dieser Institutionen häufig schwer auffindbar sind, da unzureichende Metadaten die Suche erschweren. Drittens mangelt es an Möglichkeiten, die Qualität der gesammelten Daten zuverlässig bewerten zu können – viele Hindernisse müssen also noch aus dem Weg geräumt werden.

Bestehende Strukturen nutzen

Doch die immensen Chancen einer Wissensvernetzung auf höchster Ebene und in höchster Qualität sind der Politik wie auch dem Forschungsbetrieb einige Anstrengung wert. „Vor etwa sieben, acht Jahren hat man sich in Deutschland erstmals wirklich die Frage gestellt ‘Wie kann die Digitalisierung von Forschung und die langfristige Bewahrung von Daten aussehen?‘“, erklärt Lars Bernard. „So kam die Sache ins Rollen, und für ein Projekt dieses Ausmaßes wurden wirklich zügig Türen geöffnet. Das Interesse von staatlicher Seite war so groß, dass es die NFDI sogar in den im März 2018 unterzeichneten Koalitionsvertrag geschafft hat. Das hat im deutschen Forschungsbetrieb enorme Freude ausgelöst. Viele waren regelrecht überrascht davon, dass das Thema so schnell so ernst genommen wurde.“

Ernst war es den Initiatoren auch mit der Einbindung derer, die von der NFDI profitieren werden. Denn das Projekt ist nichts, das Unis und Forschungseinrichtungen übergestülpt wird. Bezahlt wird es zwar vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, welches die Mittel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft verteilen lässt – die eigentliche Entwicklung aber obliegt den Forschenden. „Die NFDI wird aus der Runde der Forschenden entstehen, das Projekt ist nutzergetrieben“, erläutert Lars Bernard. Die Keimzellen der Dateninfrastruktur sind die sogenannten Konsortien: an Wissenschaftsgebiete gebundene Teams, die für ihre Disziplin passende Wege zur Sammlung, Ablage und Verteilung von Daten erarbeiten. 30 Konsortien arbeiten derzeit an der NFDI, jedes hat etwa 60 bis 70 Mitglieder. An zehn dieser Konsortien ist die TU Dresden beteiligt – damit leistet sie einen der bedeutendsten Beiträge zum Wachsen des wissenschaftlichen Gedächtnisses Deutschlands. „In dieser Breite an NFDI beteiligt sind außer uns nur noch die Universitäten Aachen und Karlsruhe“, so Bernard.

Es geht beim Aufbau der NFDI übrigens nicht darum, Technik im Sinne von Hardware anzuschaffen oder gar zu entwickeln. „Alle Beteiligten nutzen bestehende Strukturen, beziehungsweise arbeiten daran, bestehende Strukturen besser zu nutzen“, sagt Lars Bernard. „Die Mittel fließen ins zielgerichtete Denken über Prozesse, nicht in Rechentechnik.“ Und gedacht werden muss an so einiges: Wie werden Daten so abgelegt, dass sie gut auffindbar und leicht zugänglich sind? Wie steht es mit der Interoperabilität des Materials, also der Frage nach dem potenziellen Zusammenspiel von Datensätzen, die von unterschiedlichen Urhebern erstellt werden? Und eine der wichtigsten Fragen ist Bernard zufolge: Was ist wichtig, was kann weg? „Die NFDI soll ja nicht nur ein Archiv, sondern auch ein Akteur der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung von Daten sein“, so der 52-Jährige, der seit 2007 an der TU Dresden tätig ist.

Gesichert werden soll durch die NFDI auch, dass geistiges Eigentum vor unerlaubter Verwertung geschützt wird. „Letztlich geht es uns bei der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur um Souveränität im Wortsinn, also um die Hoheit über Forschungsdaten – sowohl aus der Perspektive der Forscherinnen und Forscher, als auch aus der der Bundesrepublik.“

Axel Nörkau