Vom Vorzeige-Sachsen zum Verbrecher: Das turbulente Leben des Sam Meffire

Von Oliver Reinhard und Thomas Schade

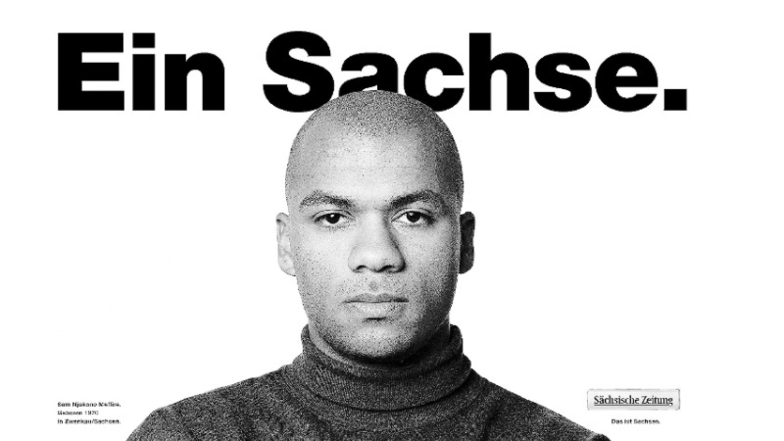

Samuel Meffire war vor 30 Jahren Sachsens erster farbiger Polizist und Duzfreund von Innenminister Heinz Eggert (CDU). Doch als SZ-Werbeikone quittierte er den Dienst, nicht ganz freiwillig. Danach trieb er für einen Rotlichtkönig Geld ein, überfiel Menschen und wäre auf der Flucht fast umgekommen. Nach sieben Jahren Knast schaffte er, woran er kaum geglaubt hat. Mit 52 hat er jetzt sein außergewöhnliches Leben aufgeschrieben, eine Spielfilm-Serie über ihn startet im Fernsehen. Wir sprachen mit Samuel Meffire über dessen außergewöhnliche Biografie.

Herr Meffire, wussten Sie, dass Sie 1988 mit 17 Jahren bereits SZ-Autor waren?

Nein, das wusste ich nicht.

Sie waren Maurerlehrling im VEB Bezirksbaukombinat Dresden und haben einen Vers verfasst zur Solidarität mit den „Sechs von Sharpeville“, Anti-Apardheit-Kämpfern, denen damals die Todesstrafe drohte.

Stimmt, das war in der Schule, es gab einen Wettbewerb. Wir sollten zu dem Thema etwas schreiben. Und irgendjemand schickte dann meinen Text an die Zeitung.

Was trieb Sie damals zum Schreiben?

Was für andere das Malen, Turnen oder Kneten war, war wohl für mich das Schreiben. Eine Form des inneren Sprechens. Mein Vater starb am Tag meiner Geburt. Meine Mutter war danach eine emotional schwer traumatisierte Frau. Mein Bruder verließ uns, da war ich noch ein kleiner Junge. In der Schule war ich isoliert. Ich fühlte mich damals sehr einsam.

Wie wuchsen Sie als Schwarzer in einer „farbenblinden Gesellschaft“ auf, wie sie die DDR an einer Stelle Ihres Buches nennen?

Am besten kann ich das damit beschreiben, dass meine Existenz in der DDR eigentlich nicht vorgesehen war. Es gab keinen Plan dafür, dass farbige Gastarbeiter oder Studenten in der DDR Familien gründeten. Das waren Gäste, die hier arbeiten sollten oder studieren.

BIOGRAFISCHES

Samuel Meffire kam am 11. Juli 1970 in Zwenkau als Sohn eines Kameruners und einer deutschen Mutter zur Welt. Nach Mittlerer Reife und Lehre schlug er sich mit diversen Jobs in Dresden durch, wurde nach dem Mauerfall Polizist im Staatsschutz und als Zögling des Sächsischen Innenministers Heinz Eggert (CDU) und Werbefigur der Sächsischen Zeitung (Foto) zur Berühmtheit. Doch bald rutschte er ab ins Verbrechen. floh nach Afrika, kam zurück und in Haft. Seit der Entlassung arbeitet Sam Meffire als Pädagoge und Schriftsteller. Sein Buch „Ich, ein Sachse“ ist soeben erschienen im Ullstein-Verlag (400 S., 19,99 €).

Danach sollten sie unverzüglich das Weite suchen. Mein Vater kam aus Kamerun, um in Freiberg zu studieren. Danach sollte er schnell zurück, um die Bodenschätze in seiner Heimat zu heben. Heirat und Familie in der DDR waren definitiv nicht vorgesehen.

Wann haben Sie den Rassismus bewusst empfunden?

Als ich merkte, dass ich nicht so aufwuchs, wie andere Kinder. Natürlich waren meine Großeltern für mich da. Aber außerhalb dieser Schutzzone spürte ich, dass man mich mied, und das hatte einen üblen Geschmack. Allerdings richtete sich so etwas nicht nur gegen einen wie mich. Wir hatten ein pummliges Überflieger-Mädchen in der Klasse, die hatte nur Einsen, bis auf Sport. Sie fing bereits an zu schwitzen, wenn sie die Treppe hochkam. „Du stinkst“, musste sie sich dann anhören. So können Kinder auch sein. Bei mir war es eben an der Hautfarbe festzumachen.

In Ihrem Buch kommt der Begriff Rassismus kaum vor, Sie sprechen lieber von Vampiren und Orks. Warum?

Der Begriff ist verbraucht. Und ich bin ein Nerd. So schreibe ich auch. Den Leuten ging es um dieses Fremde, das anstößige Andere. Ich habe durchaus versucht, mich einzugliedern, aber faktisch immer erfolglos. Ich war ein emotional verkrüppelter Junge, der gewisse Dinge einfach nicht abrufen konnte, und dem es schwerfiel, mit der Herde mitzulaufen. Die anderen fingen mit zwölf an, Alkohol zu probieren und zu rauchen. Ich erlebte zu Hause meine alkoholabhängige Mutter, hochintelligent, linientreu, aber vom Verlust ihres Mannes kam sie nie mehr los. Deshalb war Alkohol für mich absolut tabu. Damit war ich wieder raus. Mit strukturiertem Rassismus hatte das alles noch wenig zu tun.

Dennoch schreiben Sie von der „Führer“-WG, in der Sie später gelebt haben. Verharmlosen Sie damit nicht das Thema, gerade mit Blick auf das, was Ihnen kurz darauf widerfahren ist?

Ich benutze Zuspitzung und Ironie. Und Perspektivwechsel, mithilfe von Fantasy-Metaphern. Alles andere wäre am Publikum vorbei, viele in der Republik wollen schlichtweg von verordneter „Völkerfreundschaft“ nichts mehr hören. Ich glaube, wer das Buch liest, entdeckt dennoch hinter der Unterhaltungsschokolade eine klare Kernbotschaft. Sie steckt in Szenen, die in der Dresdner Neustadt spielen und in der Wohnung, in der ich damals dort lebte. Da hockte ich mit meiner Freundin hinter der Tür und wir beteten, dass sie hält, weil davor ein Mob randalierte, der uns sehr wahrscheinlich verstümmeln und totprügeln wollte.

Ein beträchtlicher Teil des Buches handelt in der Dresdner Neustadt. Was war dieses Stadtviertel in den Jahren 1989 bis 1993 für Sie?

Die Neustadt war ein Getto ohne Zaun. Hier lebten die, die sich nicht brechen ließen, vermeintlich Arbeitsscheue und Um-die-Ecke-Denker. Die brauchten kein fließendes Wasser und konnten mit Schimmel an den Wänden leben. Von der Obrigkeit ungeplant wuchsen unter diesen widrigen Umständen spannende Dinge heran – so habe ich mir eine neue DDR vorgestellt. Eine lebendige, freie, an den Menschen interessierte Gesellschaft, bis hin zum großen utopischen Fest der Gründung der "Bunten Republik Neustadt". Außerhalb dieses Viertels verlief das Leben jedoch grundlegend anders. Die Masse war 1090 verständlicherweise infiziert von der Idee „blühender Landschaften“. Wer bei Demos auf die Bremse trat, wurde ausgebuht. Mitten drin: die Volksgenossen in Bomberjacken und Reichskriegsflaggen. Neben großen Hoffnungen gab es in dieser Zeit vor allem das große Chaos. Und den Verfall.

Sind die Schilderungen aus der Neustadt literarisch oder war die tägliche Bedrohung durch die Nazis wirklich so heftig?

Ich habe es so erlebt. Was ich beschreibe, hat sich so ereignet. Ein Beispiel: Ich kam eines Tages vom Training, lief durch die Louisenstraße, dort tauchte plötzlich ein Mob auf, der gleiche, der später in einer Straßenbahn auf Jorge Gomondai traf, einen Mosambikaner, leicht als „fremdartig“ erkennbar, so wie ich auch. Gomondai hat die Begegnung nicht überlebt. Die eigene Wohnung zu verlassen war in dieser Zeit eine Art „Russisches Roulette“, ein Glücksspiel darüber, wer leben darf und wer sterben muss.

Und Sie wollten als Polizist die Welt etwas besser machen?

Ich bin mit einer kindlich naiven Idee in der Welt umhergestolpert und habe nach den Guten gesucht, denen ich mich anschließen konnte. Genau genommen begleitet mich diese Idee bis heute. Ich habe in den letzten 20 Jahren fast immer an der sozialen Abbruchkante gearbeitet, mit jugendlichen Intensiv- und Gewalttätern. Irgendwie ähnelt das der Polizeiarbeit. Man arbeitet „in der dunkelsten Ecken des Waldes“ und versucht, alles ein wenig besser zu machen. Sicherer.

Als erster Schwarzer in den Reihen der sächsischen Polizei hatten Sie bald den damaligen Innenminister Heinz Eggert zum Duz-Freund. Warum kommt er so kurz weg im Buch?

Ich habe es nicht als meine Aufgabe gesehen, mit Fokus auf ihn oder irgendjemand sonst zu schreiben. Das können die Leute am besten für sich selbst tun. Aber ich habe versucht, trotz aller Kürze klarzumachen, dass Heinz Eggert in meinem Leben wirklich etwas bewirkt hat, auch im Leben vieler anderer Menschen. Er stellte sich gegen den Mob auf der Straße. Und gegen die Terrorstrukturen, gegen die Zusammenschlüsse der Mordbuben, die sich im Hintergrund rasend schnell organisierten und auf Blut aus waren. Eggerts Handeln war damals, durch meine Filter betrachtet, moralisch und mutig. Und Eggert war damals das Lieblingshassobjekt der Fanatiker.

Und dennoch hat Eggert Ihren Rauswurf aus der Polizei nicht verhindert.

Es gab keinen klassischen Rausschmiss. Ich habe mich dämlich und vorschnell selbst aus meiner „Wahlfamilie“ rausamputiert.

Sie galten in der Truppe als problematisch, machten Alleingänge, ernteten Neid und Missgunst, weil der Minister Ihr Kumpel war. Gab es ein Schlüsselereignis für den schnellen Abgang?

Ich verstehe den Frust der Kollegen damals. Statt als „Werbepony“ durch Talkshows zu tingeln, hätte ich einfach an meinem Schreibtisch sitzen und meinen Job machen sollen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Ich habe versucht ein guter Polizist zu sein, aber mir fehlte es schlichtweg an der inneren Reife, zumindest für die „dunkelste Ecke des Waldes“. Und es fehlte mir das an Sitzfleisch, in Bezug auf die Bürokratie.

Würden Sie sich heute noch einmal für eine Werbekampagne mit dem Motto „Ein Sachse“ fotografieren lassen?

Es war damals eine wichtige, richtige Kampagne, nur eben mit dem völlig falschen Mann. Gäbe es heute eine ähnliche Zuspitzung der Ereignisse wie damals, mit Hetze und Brandschatzen und Meucheln, so wie in Lichtenhagen, dann würde ich wahrscheinlich vor der Verantwortung nicht davonlaufen.

Nach dem Polizeidienst sind Sie dem bayrischen Rotlichtkönig begegnet, der im Buch Franz Ferdinand heißt. Führte kein Weg an ihm vorbei?

Es hätten viele Wege an ihm vorbeiführen können. Aber ohne ihn hätte meine Sicherheitsfirma sehr viel kürzer am Markt durchgehalten. Ich hatte die Firma nach meinem Ausstieg bei der Polizei gegründet und war betriebswirtschaftlich völlig überfordert. Franz Ferdinand hingegen war Geschäftsmann, er hatte Menschenkenntnis und Kontakte, Zugang zu allen Amtsstuben, bis in die Ministerien hinein. Er verschaffte mir Aufträge, übernahm Teile der Firmenausgaben. So entstand eine faktische Abhängigkeit. Das hätte ich sehen müssen, doch ich konnte und wollte nicht erkennen, dass ich mich immer tiefer in klapprige und zutiefst gefährliche Illusionen verstricke.

Fühlten Sie sich damals benutzt?

Wäre ich erwachsener und reifer gewesen, hätte ich einen angemessenen Umgang mit den Kollegen und meiner Arbeit gefunden. Im Grunde habe ich nichts aus einer großartigen Chance gemacht, ganz im Gegenteil. Was passiert ist, ist allein meine Verantwortung.

Viel Platz im Buch widmen Sie Amazone, anscheinend eine Superfrau. Ist sie Fiktion oder Realität?

Amazone ist ein notwendiges Schreib-Konstrukt. In ihr sind drei wichtige Liebesbeziehungen meines Lebens in einer Person verdichtet. Alles, was ich über Amazone erzähle, ist tatsächlich passiert. Aber ihr Äußeres und begleitende Informationen habe ich so gestaltet, dass keine der drei Frauen erkennbar ist. Ein großer Teil der Amazone speist sich dabei aus meiner Frau, mit der ich mittlerweile 17 Jahre zusammen bin.

Der Verlag beschreibt Ihr Buch als Biografie. Wie haben Sie generell das Verhältnis von Fiktion und Fakten gestaltet? Gab es den russischen Killer wirklich, der auf Sie angesetzt war?

Den gab es. Er wurde später selbst ermordet aufgefunden, auf dem Sofa eines Wohnungsbordells, gemeinsam mit zwei erschossenen Frauen, die mutmaßlich als Prostituierten für ihn arbeiteten. Im Übrigen basiert das Buch auf Fakten und Ereignissen, wie es bei einer Biografie sein sollte. Einzig die drei Frauen habe ich zu einer Kunstfigur verschmolzen, damit sie anonym bleiben.

Wie haben Sie den Absturz erlebt, mit Flucht, Knast in Afrika, Aufgabe, Verurteilung, wieder Knast?

Es gilt der Spruch „what goes around, comes around“ – wie Du mir, so ich Dir. Ich habe bei meinem Amoklauf beispielsweise ein älteres Ehepaar heimgesucht. Zwei alte Leutchen, die ich nicht kannte und die mir nichts getan hatten. Dafür hat Gott dann wohl den eisernen Knüppel herausgeholt und mir damit meine eigene, damalige, Medizin verabreicht. In Afrika war ich bereits mehr tot als lebendig. Und der Knast war ein ganz eigenes Kapitel des Horrors. So was kommt eben von so was.

Warum Sie an den Rhein gegangen?

Ein Teil Ihrer Flucht?An den Rhein bin ich gekommen, weil Amor gut gezielt hat, also wegen der Liebe. Ich habe dort meine jetzige Frau getroffen. Es war der Start in mein zweites Leben. Zudem durfte ich dort nach der Haft Therapie machen. In der Zeit lernte ich Menschen wie Jörg Winger kennen, den Produzenten der Serie „Soko Leipzig“, später von „Deutschland“ (83/ 86/ 89) usw., der an mich glaubte, meine Texte las, und mittlerweile ein Freund geworden ist. Es gab immer wieder solche Menschen. Begleiter. Schutzengel.

In Ihren ersten Arbeiten als Schriftsteller wie „Unsere Feinde“ oder „Kundus“ sind sehr dunkel und geprägt von Endzeitstimmung. Zeigt das, wie schwer der Weg zurück ins Licht war?

Natürlich schreibe ich mit meinen Filtern, die Vergangenheit sitzt mir in den Knochen. Kunduz entstand 2012. Marc Lindemann und ich erzählen, wie in Afghanistan alles zusammenbricht. Dafür sind wir als Endzeit-Propheten gescholten worden. Zehn Jahre später ist alles genau so gekommen. Das ist schon kurios.

Wie begegnen Sie heute jungen Leuten beim Anti-Aggressionstraining?

Ich betreue unter anderem. Jugendliche, bei denen ein Richter eine Freiheitsentziehung angeordnet hat. Die Jugendlichen merken, dass da bei mir eine Art „Augenhöhe“ ist, denn ich musste ja selbst ihre Erfahrung machen. Ich zeige, wie ich versucht habe, meine Trümmer aufzusammeln. Das funktioniert oft recht erfolgreich als Brückenbau und Türöffner - auch bei solchen Jugendlichen, die sonst mit niemandem mehr reden.

Sind Sie selbst ein Beispiel dafür, was Psychotherapie leisten kann?

Therapie war wichtig. Aber noch wichtiger waren und sind die Menschen. Ich hätte nicht überlebt ohne die Lichtgestalt meines Großvaters, ohne meinen Trainer oder meinen Dienstgruppenchef bei der Soko Rex (Sonderkommission Rechtsextremismus – d. Red.). Ohne sie hätte mich keine Therapie der Welt davon abhalten können, aus dem Fenster zu springen.

Haben Sie diesen Drang immer noch?

Ich muss jeden Morgen auf der Bettkante die Schlacht auf meiner Kopfbaustelle gewinnen. Das heißt nicht, dass ich wieder eine Bank stürmen will. Aber es ist noch immer viel zerbrochen und unvollständig, drinnen. Deshalb habe ich mir strikte Routinen verordnet, mit „stiller Zeit“ und Meditation. Es ist der Versuch, das eigene Trauma zu beherrschen. Vielleicht sogar zu heilen, irgendwann.

Was ist „Wetterfest“?

„Wetterfest“ ist ein Coaching für MitarbeiterInnen im Öffentlichen Dienst, bei schwierigsten Einsatzlagen. Ich beschreibe in den Trainings meine Routinen und wie ich handeln würde, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Wie ich mich vorbereite. Die MitarbeiterInnen wollen von mir wissen, was zu tun ist, wenn beispielsweise ein Klient ins Arbeitsamt kommt, mit Crystal voll gepumpt ist und versucht, seiner Betreuerin die Haare auszureißen. Oder Schlimmeres. Es geht dabei um Kommunikation in der Krise. Und vor allem geht es darum, am Leben zu bleiben. Ich versuche, diese Leute fit zu machen. Das betrifft die Knochen, also den Körper, und die Ebene der Emotionen. Mit „Wetterfest“ bin ich kreuz und quer in Dienststellen in der halben Republik unterwegs.

Wer sind Ihre Zuhörer?

Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Lehrer, Arbeitsvermittler, alles Menschen, die anderen helfen und dabei mit Gewalt konfrontiert werden. Die Leute berichten, wie sie bedroht, angepöbelt, angespuckt, geschlagen und beschimpft werden. Viele von ihnen können nicht mehr ohne Angst auf ihre Fahrzeuge steigen oder in ihre Dienststellen gehen.

Wissen die Kursteilnehmer, wer da vor ihnen steht?

Das ist das Zweite, was ich ihnen zu Beginn der Trainings sage. Es erhöht die Akzeptanz und verringert für mich die Fallhöhe. Ich habe seit 2015 vor rund 6.000 Leuten gestanden. Bislang wollte noch niemand rausgehen. Ganz im Gegenteil.

Ihr Buch haben sie mit dem Historiker Lothar Kittstein geschrieben. Verfilmt wird Ihr Leben von Disney. Hatten Sie Mitsprache beim Drehbuch?

Ich war beim Dreh ab und zu dabei, habe beobachtet und begleitet. Mit dem Hauptdarsteller Malick Bauer war ich inkognito in Dresden vor dem Dreh auf „Spurensuche“. Schließlich durfte ich die Serie vor ihrem großen Start bereits sehen. Disney hat recht typisch erzählt. Überlebensgroß, episch. Die Serie wollte ohnehin nicht 1:1 historisch sein, sondern wirklich packendes, unterhaltsames Popkornkino für die Couch. Mit dem Zusatzstoff Tiefgang. Das ist phänomenal gut gelungen.

Sie haben zur Premiere Heinz Eggert wieder getroffen. Wie war das?

Da waren Schuld, Scham und Angst, meinerseits. Es war vor dem Doku-Dreh, die Doku kommt auch zum Serienstart. Als Heinz Eggert im Kino Ufa-Palast die Treppe herauf kam, befürchtete ich das Schlimmste, doch er sagte nur: „Jetzt steigt schon der Minister hinauf zum Polizisten, eigentlich müsste das ja anders herum sein.“ Und dann lachte er. Später gab es ohne Kamera ein langes Gespräch. Heinz Eggert war dabei sehr klar: Er verurteilte scharf, was ich getan habe. Aber er verdammte mich als Mensch nicht für immer und ewig. Er streckte mir die Hand entgegen.

DIE TV-SERIE

„Sam – ein Sachse“ (Disney+) mit Malick Bauer basiert auf der Lebensgeschichte von Sam Meffire, auf den der Berliner Produzent und Serienschöpfer Tyron Ricketts vor Jahren gestoßen war. Ricketts wollte sein Schicksal der gesamten Öffentlichkeit zugänglich machen. Mit seiner Firma Panthertainment gibt er gezielt People of Colour in Deutschland eine Stimme und bringt ihre meist übersehenen oder ignorierten Geschichten ins Bewusstsein der Gesellschaft.