Von Frank Seibel

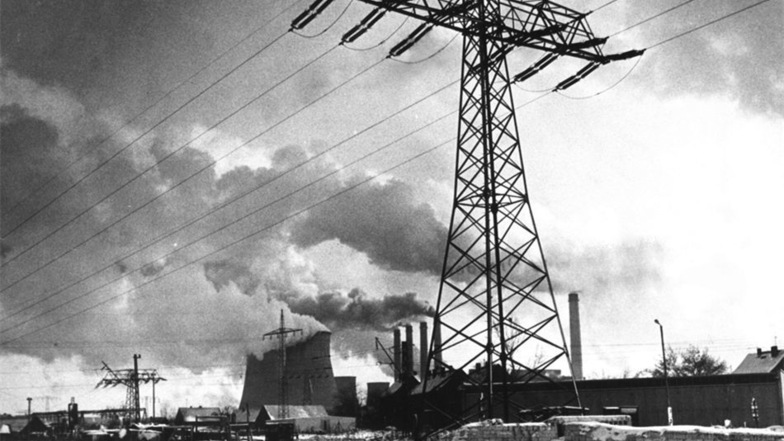

Winter, Chaos, Würgegriff. Wie sich die Schlagzeilen wiederholen. Ein paar Tage Minusgrade, und schon ist das Wetter in den Medien gleichauf mit Donald Trump. Dabei ist das gar nichts, was wir in dieser Woche erlebt haben. Kalter Wind, Glatteis, Schneeverwehungen. Winter eben – auch wenn Tief „Egon“ am Freitag in Sachsen mächtig gewaltig gewütet hat. All das ist nichts Besonderes für gestandene Männer wie Winfried Tanner. Wenn ihn etwas anhebt, dann weniger der Blick aufs Thermometer als der auf den Kalender: 14. Januar. Egal ob mild oder eisig, dieses Datum wird dem 62 Jahre alten Ingenieur immer in Erinnerung bleiben. Genau 30 Jahre ist es her, dass er das größte Drama seiner Berufslaufbahn erlebt hat.

Der Januar 1987 war ein „Jahrhundertwinter“. Überall in Europa war die lange Eiszeit ein beherrschendes Thema. In Berlin sanken die Temperaturen damals auf minus 25 Grad, in Kamenz wurden sogar minus 30 Grad gemessen. Irgendwo dazwischen lag der Wert in Boxberg, wo Winfried Tanner schon damals seinen Arbeitsplatz hatte. Seit dem zehnten Januar war es fast nirgendwo in Europa wärmer als minus zehn Grad geworden. Dass sich der Winter 1987 dennoch nicht so sehr in der allgemeinen Erinnerung eingenistet hat, liegt vor allem an einem noch spektakuläreren Vorgänger: Am Silvestertag 1978 sanken in ganz Deutschland die Temperaturen binnen zwölf Stunden von über zehn auf minus zwanzig Grad, sodass Nord- und Ostsee zufroren und die Inseln wie das ganze Land unter riesigen Schneemassen begraben wurden. Dennoch: 1987 war kälter, härter – und gefährlicher.

Als Winfried Tanner ein junger Mann war, wurde der Winter in der Lausitz jedes Jahr im November wie ein Ehrfurcht einflößender Gegner begrüßt: „Winterkampf“ hieß die Parole, die ganz offiziell für die Braunkohlereviere ausgegeben wurde. Die Nationale Volksarmee (NVA) stellte jedes Jahr Tausende Soldaten für den Dienst in den Tagebauen und Kraftwerken zwischen Jänschwalde im Norden und dem Zittauer Becken im Süden der Lausitz ab. Denn frisch geförderte Kohle enthält nun mal 50 bis 55 Prozent Wasser – und friert deshalb bei Temperaturen deutlich unter null Grad schnell ein.

Der 14. Januar 1987 war ein Mittwoch. Winfried Tanner braucht dazu nirgendwo nachzublättern. Damals war er ein junger Kraftwerks-Ingenieur und für die beiden 500-Megawatt-Blöcke im Kraftwerk Boxberg mitverantwortlich. Am Vormittag des 14. Januar war der Leitstand von Block P sein Arbeitsplatz. Der Bereichsleiter hatte festgelegt, dass an diesen strengen Wintertagen zusätzliche Fachleute zur Unterstützung antreten mussten. Die kälteste Nacht des Jahrhunderts lag hinter ihm und seinen 20 Kollegen, die den Betrieb im Block P regelten. Seit Tagen waren Hunderte NVA-Soldaten mit Spitzhacken an den Förderbändern auf dem Kraftwerksgelände im Einsatz, um die gefrorenen Kohleblöcke aus den Waggons zu klopfen, die das Kraftwerk mit Braunkohle aus den umliegenden Tagebauen belieferten. Am Abend zuvor war bedenklich wenig Kohle in den sogenannten Bunkern, von wo aus die braunen Klumpen zunächst in eine Mühle rutschen, um dann, fein zermahlen, ins Feuer des Kessels gepustet zu werden.

Schon zu Beginn seiner Schicht, früh um halb sechs, erfuhr Winfried Tanner, dass die Situation heikel war. Die Kohlebunker waren fast leer. In der kältesten aller Nächte waren viele Tonnen Kohle an den Bunkerwänden zu einer riesigen Eismasse verklebt. Die Mühlen liefen teilweise ins Leere, die Temperatur des Dampfes für den Generator sank. Also führten die Kraftwerker, wie das üblich war, schweres Heizöl zu, damit das Feuer nicht erlischt und die Turbine weiter unter Dampf steht. Es ging immerhin um Strom für Tausende Haushalte in der Region Weißwasser und der gesamten Republik.

Auch in den Zügen, die Nachschub brachten, war die Kohle zum größten Teil festgefroren. Selbst die „Stochertruppe“ aus Kraftwerkshelfern und NVA-Soldaten schaffte es kaum noch, die Kohle aus den Waggons zu lösen. Das Neue Deutschland sollte am nächsten Tag über den „aufopferungsvollen Kampf“ zur Versorgung von Privathaushalten und Betrieben berichten. Heizöl war als Ergänzungsstoff bewährt, musste aber importiert werden und wurde auch daher nicht gerne eingesetzt.

Vor allem aber: „Der Verbrennungsprozess lässt sich mit schwerem Öl viel schlechter steuern als mit Kohlestaub“, sagt Winfried Tanner. Über längere Zeit wurden die beiden 500-Megawatt-Blöcke über Stunden mit Öl befeuert, erinnert er sich 30 Jahre später. Gegen Mittag wurde die Situation im Block N so kritisch, dass der Schichtleiter handeln musste. Um 11.25 Uhr wurde die Turbine über einen speziellen Schalter außerhalb des Kraftwerkes vom Netz genommen. Doch obwohl kein Dampf mehr in die Turbine strömte, drehte sich die Turbine schon fünf Minuten später wieder schneller. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Generator so heiß, dass es zu einer heftigen Explosion kam. Erst später fand man heraus, dass ein Schalter in der Schaltanlage nicht funktionierte – so ist der Strom zurück in den Generator geleitet worden und hat die gedrosselten Kräfte der Turbine wieder entfesselt.

Heute erzählt Winfried Tanner ruhig und abgeklärt von dem Ereignis, das er als das einschneidendste seiner beruflichen Laufbahn bezeichnet. Doch er benutzt starke Worte, die noch heute die Urgewalt deutlich machen, die damals selbst hartgesottene Kraftwerker erschütterte. „Wir wussten sofort, dass etwas Unvorstellbares passiert war.“ Als der Ingenieur mit seinen Mitarbeitern den Leitstand im benachbarten Block P verließ, stieß er draußen auf dichten, schwarzen Rauch. „Wir haben uns an der Wand entlang getastet. Wir wussten, dass irgendwann eine Tür kommen musste.“ 25 Meter waren es bis zur Tür ins Kesselhaus. Sicherheit. „Es war dramatisch“, sagt Winfried Tanner.

Einige Stunden später erst sollte er das ganze Ausmaß der Havarie sehen: ein völlig zerstörtes Maschinenhaus samt Generator im Block N, dessen eiserne Welle, 45 Zentimeter Durchmesser, einfach abgeknickt. „Es haben hier unglaubliche Kräfte gewirkt“, sagt Tanner ehrfürchtig. Zum Glück war es Mittag und somit hell. Für ein paar Stunden fiel in der unmittelbaren Umgebung des Kraftwerkes der Strom aus. Mit Einbruch der Dunkelheit mussten die Geschäfte schließen, erinnert sich Winfried Tanner. Dass der Kampf um die Versorgung der Bevölkerung dennoch nicht verloren wurde an jenem bitterkalten Januartag vor 30 Jahren, lag vor allem an der Größe des Boxberger Kraftwerkes. Block N mit seiner 500-Megawatt-Turbine war nur einer von 14 gleichen Blöcken.

Während die meisten Menschen, auch in der Lausitz, mit den Schultern zucken, wenn sie auf den Winter von 1987 angesprochen werden, ist das Drama des 14. Januar 1987 in der Kohleregion noch immer sehr präsent. Denn die meisten Menschen leben seit den 1970er-Jahren von Kraftwerken und Tagebauen, und sämtliche Feuerwehren der Region waren damals in Boxberg im Einsatz. Der heutige Leiter des Kraftwerkes, Thomas Hörtinger, kam 1995 aus dem Westen in die Region. Er hatte noch eine Passage aus dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Hinterkopf, das die Havarie in Boxberg einreihte neben 30 erfrorenen Briten, nicht öffnenden S-Bahn-Türen in München, 30 000 Obdachlosen in Paris, die offiziell in den wärmeren Metrostationen schlafen durften, komplettem Verkehrschaos in Hamburg, Wien und Madrid, Athen und vielen anderen europäischen Metropolen. Sogar ganz Frankreich stand vor einem Zusammenbruch des Stromnetzes, als der Atommeiler Chatenom an der Mosel sich wegen der Kälte abschaltete. „Im Kraftwerk Boxberg, südöstlich von Cottbus, in dem jeden Tag bis zu 100 000 Tonnen Braunkohle verfeuert werden, flog am Mittwoch ein überhitzter Block in die Luft“, stand da in Ausgabe 4/1987 des Nachrichtenmagazins.

Das stimmte so nicht und war deutlich übertrieben“, sagt Hörtinger heute als Chef des Ganzen. „Aber als ich 1995 im Kraftwerk Jänschwalde anfing, zählte die Havarie von Boxberg zu den ersten Geschichten, die mir erzählt wurden.“ Als sei er, der 49-jährige Ingenieur aus Hessen, damals dabei gewesen, rühmt er Mut, Umsicht, Fleiß und Klugheit der damals Verantwortlichen. So sei unmittelbar nach der Havarie beschlossen worden, dass es einen zusätzlichen Sicherheitsschalter geben muss, mit dem man den Generator unabhängig vom externen Schalter vom Netz nehmen kann. Diese Regelung gilt bis heute.

Die Havarie im Kraftwerk war seinerzeit sogar der „Aktuellen Kamera“ eine Nachricht wert. So weit hatte es das gerissene Förderband im Werk 3 des Kraftwerks Hagenwerder bei Görlitz damals nicht gebracht, obwohl die Ingenieure einen Tag nach der Boxberger Havarie auch hier gemeinsam mit NVA-Soldaten dramatische Stunden erlebten. Anders als heutzutage blieb es bei dieser einen Nachricht. Die Öffentlichkeit bekam zunächst nur noch mit, dass der Ministerrat unter Leitung von Willi Stoph im Beschluss 1/1987 den Wiederaufbau des Boxberger Maschinenhauses samt Generator beschlossen hatte.

Auch, als der zerstörte Block nur neun Monate später feierlich wieder in Betrieb genommen wurde, war die „Aktuelle Kamera“ dabei. Eine erstaunliche Leistung, findet nicht nur Winfried Tanner, sondern auch sein jetziger Chef Thomas Hörtinger. „Ich bin nicht ängstlicher geworden“, sagt Tanner kurz vor seinem Eintritt in den Ruhestand. „Aber man sollte vor der Kraftwerkstechnik Respekt haben. Und man sollte Ahnung davon haben.“