Von Thomas Schade

Bis unter die Decke reichen die Bücherregale im Antiquarius, und sie sind reichlich gefüllt mit vergilbten Werkausgaben deutscher Klassiker, mit Fachliteratur der Geschichts- und Geisteswissenschaften und mit Biografien. Von denen führt das Büchercafé am Bonner Talweg mehr als 900 im Bestand. In der eindrucksvollen literarischen Kulisse sitzt ein athletischer farbiger Typ, kahlköpfig, mit braunen Augen. Er passt nicht recht dahin. Vor ihm, auf dem kleinen runden Tisch, stehen ein Glas Tee und ein Stück Schokoladenkuchen. Kaffee mag er nicht.

Die Biografie des Mannes im hellen Hemd, in Jeans und auffälligen Sportschuhe ist noch nicht im Bestand der antiquarischen Fundgrube zu finden. Er ist erst 44, aber er schreibt daran. Denn er hat einiges zu erzählen. Zwischen all den Büchern, so sagt Samuel Njankouo Meffire, lasse sich über eine Biografie trefflich sinnieren.

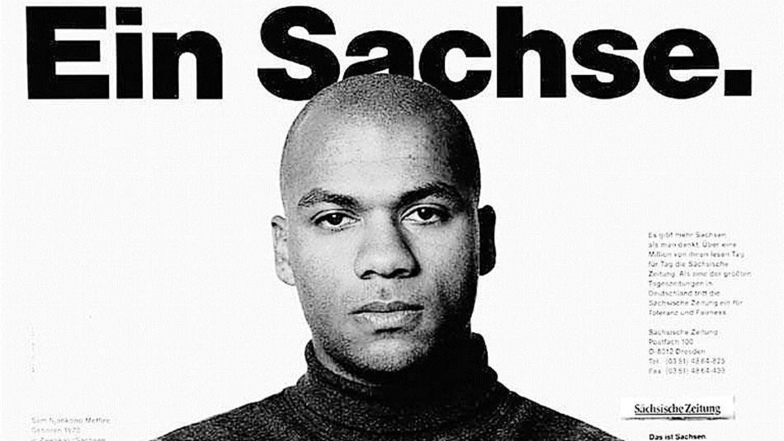

Das Leben des 44-Jährigen aus dem sächsischen Zwenkau könnte kaum wechselvoller verlaufen sein: Er ist ein gescheiterter Leistungssportler, war nach 1990 erster farbiger Polizist im Osten, das Gesicht einer Werbekampagne, Protegé eines Ministers – bis zum Absturz. Der, so sagt Meffire heute, „war unvermeidlich“.

Wäre alles anders gekommen ohne die Anzeige mit seinem Gesicht, die ihn überall im Lande bekannt gemacht hatte?

„Nein“, sagt Meffire. „Sie war nur Katalysator, ein Brandbeschleuniger, gewissermaßen.“ Für ihn habe das Schicksal viel früher die Weichen gestellt. Er sagt: Anders wäre sein Leben verlaufen, wenn er mit Vater, Mutter und Bruder nach Kamerun gegangen wäre, so wie es vorgesehen war.

Doch diese Vision zerschlug sich schon am 11. Juli 1970, wenige Stunden vor Samuel Meffires Geburt. An diesem Tag starb sein Vater. Von der sozialistisch orientierten Gewerkschaft Kameruns war er Anfang der 60er-Jahre in die DDR geschickt worden, um in Freiberg zu studieren. Ein lebensfroher Mensch sei sein Vater gewesen, der das Glück gern um sich hatte, auch als er nach dem Studium als Bergbauingenieur an der Ostseeküste schwer arbeiten musste. Das weiß Meffire von seiner Mutter, die den farbigen Studenten aus Afrika gegen den Willen ihrer Eltern heiratete und schon 1963 ein Kind zur Welt brachte, Samuels älteren Bruder Moise.

Der Vater starb unter Umständen, die bis heute ungeklärt sind. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab einen schweren Leberschaden, der auf eine Vergiftung zurückzuführen war. Es gab Untersuchungen, aber keine Ergebnisse. Zumindest habe die Familie nie etwas erfahren, sagt Meffire. Die Leiche wurde anonym bestattet. Als die Verwaltung des Leipziger Zentralfriedhofes seiner Mutter verriet, wo ihr Mann lag, war das Grab eines Tages aufgerissen und der Sarg verschwunden. Auch eigene Nachforschungen, später als Polizist, blieben ergebnislos. „Sein Glück war sein Schicksal“, sagt Meffire und glaubt, dass hasserfüllte Kommilitonen dem Leben des Vaters ein Ende setzten. „Mein Leben war von Anfang an davon überschattet.“

Für die Familie gingen alle Lebenspläne über Bord. Meffire spricht von der Angst seiner Mutter, die fürchtete, dass ihre Söhne ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. „Sie forderte von uns Stärke, wollte alles richtig machen und vergaß, dass wir Geborgenheit suchten“, sagt er. Sein Bruder floh bald. Samuel versuchte, sich anzupassen. „Das machte den Alltag bitter.“ Er ackerte im Sport erst beim Fußball, später bei den Kanuten in Dresden-Laubegast, nachdem die Familie an die Elbe gezogen war, wo er unter die Obhut seines Großvaters schlüpfen konnte. Einen „liebevollen Riesen“ nennt ihn Meffire heute.

Seine ganze Kindheit und Jugend hindurch sei er auf der Suche nach „starken Persönlichkeiten“ gewesen, die ihm den Vater ersetzen sollten. Er nennt Trainer, einen Kommandeur von der Spezialeinheit 9 der Volkspolizei, unter dem er trainiert hatte. Auch Sachsens Innenminister Heinz Eggert ordnet Meffire in diese Reihe ein.

Samuel Meffire wollte es allen zeigen. Bei der Kinder- und Jugendspartakiade, für die er viermal in der Woche trainierte. Er wurde als Trainingsweltmeister gelobt und musste dann doch zu Hause bleiben. Oder später in der Bereitschaftspolizei, bei der er sich zum Grundwehrdienst meldete und unbedingt zur streng geheimen Eliteeinheit 9 wollte, aber nicht angenommen wurde. „Ich litt als Teenager unter Versagensängsten, war toppfit, konnte aber meine Leistung im entscheidenden Moment nicht abrufen“, erzählt er.

Dass er nicht Elitepolizist werden konnte, wurmte Samuel Meffire besonders. Maurer im Wohnungsbau wollte er nicht bleiben. „Ich wollte mit einer Dienstmarke gegen das Unrecht kämpfen.“ Und als er das nicht durfte, mischte er sich ohne Dienstausweis in Streitigkeiten ein, auf der Straße, in der Kneipe. In Dresden-Johannstadt galt er mit 18 bei vielen als Streber und selbstgerecht. „Ich hatte den Ruf einer Arschgeige.“ Wegen seiner Hautfarbe habe ihn damals keiner angegriffen, sagt er. „Da rümpften einige höchstens die Nase.“ Er zerstritt sich mit seiner Mutter, zog zu einem Trainingskameraden, lernte eine Kindergärtnerin kennen und schwängerte sie. „Ich liebte den Kleinen, aber ich war selbst noch ein halbes Kind und konnte nicht für ihn sorgen.“ Und keiner wusste, dass ihn nachts Selbstzweifel plagten, und dass er sich manchmal einmachte.

Die schonungslose Offenheit, mit der Samuel Meffire heute über sein Leben spricht, hat er sich hart erarbeitet. 200 Stunden Therapie, so sagt er, und 200 Stunden kirchliche Seelsorge habe er hinter sich. Schon lange vor dem Absturz war er das erste Mal bei einer Therapeutin. Aber das durfte keiner wissen, es wäre das Ende seines Karrierewunsches bei der Polizei gewesen. So brach er ab, als man ihm empfahl, seine Depressionen während eines stationären Aufenthaltes zu therapieren.

Wie in einer Art Selbstversuch begann er stattdessen immer wieder Neues, schrubbte als Putzhilfe Toiletten, hing als junger Streetworker ohne Ausbildung mit entwurzelten Kids rum und wich der Konfrontation mit Neonazis nicht aus. Die schossen 1991 in der Dresdner Neustadt mit einer Signalpistole hinter ihm her, in der Nacht, als der Mosambikaner Jorge Gomondai nur wenige Hundert Meter entfernt aus einer Straßenbahn gestoßen wurde. Meffire lebte auf einer anthroposophischen Farm mit Behinderten, um das Übersinnliche zu erkunden und begann schließlich eine Ausbildung als Heilpraktiker. „Ich fing viel an, spontan und rastlos, aber ich schloss nichts ab und fand kein Ziel.“ Bis sich 1992 eine zweite Chance auftat, doch noch Polizist zu werden – ein Seiteneinsteigerprogramm bei der Kripo. Und bis ihm eine Freundin zu dem Fotoshooting überredete, nach dem wenig später doppelseitige Anzeigen mit seinem Gesicht in großen deutschen Magazinen erschienen. Der junge Kraftprotz, in dem es nagte, weil er noch nichts auf die Reihe gebracht hatte und der als Frischling bei der Polizei um Anerkennung kämpfte, wurde über Nacht zu einer sächsischen Vorzeigefigur.

„Ich war total überfordert“, sagt er heute über diese Zeit, in der er nachts mit dem Innenminister durch die Kneipen der Dresdner Neustadt zog. Der graue Alltag im Dresdner Kriminaldauerdienst langweilte ihn bald, da ging es nach Vorschrift, da fehlte die „action“ mit Dienstmarke und Dienstpistole. Eggert dagegen machte Dampf, stellte sich dem rechten Mob entgegen und war eine Stimme des Ostens. Meffire möchte sein Personenschützer werden. „Damals hätte ich mich für den Mann töten lassen“, sagt er. Heute verbinde sie höchstens mal eine E-Mail im Jahr.

Die Spezialausbildung zum Personenschützer durfte er nicht machen, stattdessen häuften sich Beschwerden im Dienst. Eigenmächtigkeit warf man ihm vor. Aufgeputscht von Interviews und Talkshows riskierte er die Kraftprobe mit Vorgesetzten, schlug die Türen zu deren Dienstzimmern zu und quittierte schließlich den Dienst, ehe ein Disziplinarverfahren seine Polizeikarriere jäh beendet hätte. „Für viele Kollegen war ich, vorsichtig ausgedrückt, sehr schwierig“, sagt Meffire. Nach außen sei er der „Strahlemann“ gewesen, innerlich aber „so was von zerrissen“.

Mit Ex-Polizisten und Sportkumpels nahm Meffire das Gesetz schließlich selbst in die Hand, gründete die Sicherheitsfirma Omega, ließ sich von Rotlichtkönig Felix Fischer finanzieren – „mein größter Fehler“, wie er sagt. Denn mit Fischer und seiner eigenen naiven Ansicht von Gerechtigkeit glitt Meffire ab in die schwere Kriminalität, bedrohte Leute, die nicht zahlen wollten, überfiel einen Puff und eine Bank und musste untertauchen.

Das ist die Zeit, an der er am schwersten trägt. Sein Wort hatte Gewicht. „Ich hätte viel verhindern können, aber tat das Gegenteil“, sagt er. „Ich trug Verantwortung und versagte, wir waren Freunde, und ich habe sie in den Abgrund geführt.“ Verletzter Stolz habe ihn zum Kriminellen gemacht, er wollte sein Versagen nicht eingestehen. Bis heute frage er sich, ob es wirklich so weit kommen musste? „Ich habe keine Antwort.“

Ganz unten kam Samuel Meffire erst im Kongo an, wo er auf der Flucht vor der Polizei hängen blieb. Ohne Pass und Geld sei er 1.000 Kilometer durchs Land geirrt, um nach Südafrika zu kommen. Psychisch am Ende und krank stellte er sich schließlich beim deutschen Konsul, legte bei der Polizei eine Lebensbeichte ab und wurde zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Fast sieben Jahre saß er ab.

Es waren die Jahre, in denen er Zeit hatte, sein eigenes Ich zu suchen. „Es ist in dir drin, du must es nur rausbekommen“, sagt er. Da seien Jahre vergangen, aber er habe „seine Mitte“ gefunden, sagt der 44-Jährige. Nach der Haftentlassung 2002 lebte er zunächst in Hamburg, versuchte sich als Sozialarbeiter, entwickelte Projekte, konnte damit aber nie auf eigenen Füßen stehen. Auch ein Neustart in Dresden gelang nicht.

Fühlt er sich noch als Sachse? „Sachsen wird immer meine Heimat bleiben“, sagt er, auch wenn er nun in Bonn seinen Lebensmittelpunkt hat. Die Frau, mit der er seit sieben Jahren zusammenlebt und die er unlängst heiratete, habe ihn an den Rhein geführt. Aber das sei Privatsache.

2006 war Meffire „zu müde“ für immer neue Projekte, die keiner finanzieren wollte. Zudem hatte er sich überreden lassen, seine Aufzeichnungen zu ordnen und „etwas daraus zu machen“. So entstand der Dreiteiler „Unsere Feinde“ – ein Endzeitthriller, gemixt aus Krimi und Gesellschaftsdrama. Veröffentlicht als Hörbuch. Wenig später sprach sein Freund, der Schauspieler Hanno Friedrich, „Kunduz“ ein, einen Afghanistan-Krimi, den Meffire zusammen mit Marc Lindemann schrieb, der als einer der Ersten öffentlich vom Krieg am Hindukusch sprach.

Einen Verlag zu finden, sei schwer, sagt Meffire. „Zu hart und sexistisch“ seien denen seine Texte. So nutzt er das Internet, vermarktet sich selbst, setzt auf neue Medien, arbeitet mit dem Rundfunk zusammen und liest öffentlich. Geschrieben habe er „schon immer“, sagt Meffire, „schon in meine Schulbücher“. In der Sächsischen Zeitung vom 14. April 1988 findet sich ein Gedicht des Maurerlehrlings Meffire gegen die Apartheid in Südafrika.

Im Büchercafé Aquarius sitzt der 44-Jährige oft, nachdem er seinen Sonnenschein in den Kindergarten gebracht hat. So nennt Meffire seine zweijährige Tochter. Dann hält er auf Zetteln fest, was ihn gerade aufregt oder wie er die Welt an diesem Tage sieht. Zu Hause am Computer recherchiert er. In der Uni-Bibliothek finde er die Ruhe, um zu schreiben. Was er verfasst, ist unter der Internetadresse „Stadtkrieger“ zu hören, seinem Label. Es sind kraftvolle Sätze. Sie beschreiben Menschen, die Gutes wollen, aber oft das Falsche tun und immer kämpfen müssen, um zu überleben – und schon bald drängt sich der Eindruck auf, hier schreibt einer viel über sich selbst.