Gut gedacht, aber schlecht gemacht: die elektronische Patientenakte

Die digitale Revolution beginnt mit einem Brief. Meine Krankenkasse schickt mir eine neue Chipkarte, die nun den kontaktlosen Austausch von Daten ermöglicht. Damit könne ich auch die Vorteile der elektronischen Patientenakte nutzen: alle Befunde und Verordnungen immer auf einen Blick. Nie wieder Doppeluntersuchungen oder fehlerhafte Diagnosen, weil ein Arzt vom anderen nichts weiß.

Denn der Durchschnittssachse über 40, so hat die Barmer errechnet, sucht binnen zehn Jahren 20 verschiedene Ärzte auf und erhält in dieser Zeit 36 Diagnosen und 80 Rezepte, die er in fünf unterschiedlichen Apotheken einlöst. Mit der elektronischen Patientenakte, so werben Krankenkassen, sollen Medizininfos schneller ausgetauscht und Behandlungen sicherer werden. Und ich als Patientin dürfe selbst entscheiden, wer wann auf meine Daten Zugriff hat. Klingt erstmal nicht schlecht. Allen Unkenrufen über Datenklau zum Trotz will ich mich der digitalen Transformation stellen.

- Wie komme ich an die ePa?

- Was kann die ePa überhaupt?

- Warum nutzen kaum Ärzte die ePa?

- Was sind die technischen Probleme mit der ePa?

- Welcher Arzt hat Erfahrungen mit der ePa?

- Was machen Menschen, die kein Smartphone haben?

- Wie werden die Daten in der ePa geschützt?

- Wie kann die Akzeptanz der ePa erhöht werden?

Wie komme ich an die ePa?

Bereits seit Januar 2021 sind die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet, ihren Mitgliedern eine ePa, wie die elektronische Patientenakte genannt wird, zur Verfügung zu stellen – in Form einer App. Doch die Zugriffszahlen dümpeln. Bundesweit hat sich gerade mal ein Prozent der Versicherten die ePa heruntergeladen. Wobei es im Gegensatz zur Corona-Warnapp nicht eine zentrale ePa gibt. Vielmehr programmiert jede Kasse ihre eigene App – um sich mit Zusatzfunktionen von Wettbewerbern abzuheben, wie AOK-ePa-Entwickler Kornell Adolph erklärt. Bei der AOK heißt die App „Mein Leben“, die Barmer nennt ihre ePa „eCare“. Wie beim Konto soll es möglich sein, dass die digitale Akte bei einem Kassenwechsel von „Mein Leben“ in die „eCare“ umzieht. Aber jetzt will ich ja erstmal einziehen.

Die vielen Abkürzungen und Sicherheitssperren erweisen sich dabei als Herausforderung. Denn um die ePa zu nutzen, brauche ich neben der App eine eGK, die NFC-fähig ist, was ich an der sechsstelligen CAN auf der Karte mit der 20-stelligen Nummer erkenne, die aber nicht mit der sechsstelligen PIN und der achtstelligen PUK zu verwechseln ist. Übersetzt von vorn: Das Herunterladen der „Mein Leben“-App und das Registrieren mit Passwort und Aktivierungslink geht noch recht einfach.

Das Kleingedruckte ist fix abgesegnet – und damit dann auch schon Schluss. Für die Anmeldung muss ich eine PIN beantragen. Die kommt Tage später althergebracht per Post. Wie bei einem Glückslos rubble ich die Zahlen frei. Bingo! Eine PUK gibt‘s gratis dazu. Doch die Freude schlägt schnell in Frust um. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der die App mit meinem Smartphone verknüpft wird – und sich damit nur dort nutzen lässt – ist umständlich und reicht nicht aus. Ich soll noch meine Identität nachweisen – über eine weitere App, die Postident, und die Online-Funktion meines Personalausweises.

Pech nur, dass ich für dessen Aktivierung die PIN verschusselt habe, was alternativ ein Gang in die nächste Postfiliale bedeutet. Dann, wieder am Handy, Kasse auswählen, Versichertennummer eintippen, Card Access Number (CAN) eingeben, das Smartphone über die elektronische Gesundheitskarte (eGk) halten, scannen. Abbruch! Nochmal eingeben, Abbruch, Mist.

Stunden später darf ich endlich die PIN eingeben. Doch „Mein Leben“ will mich erst einlassen, wenn ich eine Displaysperre auf dem Handy eingerichtet habe – Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Über so viele Sicherheitshürden staunt selbst meine Online-Bank. „Wenn es der Gesetzgeber übertreibt, können Nutzer schnell die Lust verlieren“, räumt Bérengére Codjo, Digitalbotschafterin der Barmer.i, ein.

Was kann die ePa überhaupt?

Stolz wie Bolle über meine mühsam aktivierte ePa will ich sie natürlich auch gleich einsetzen. Doch was kann ich damit überhaupt anfangen? Die AOK Plus verspricht dreierlei: ich selbst, meine Ärzte und die Krankenkasse können Dokumente einstellen – Notfalldaten, Arztbriefe, Medikationspläne, Zahn-Bonusheft, Impf- oder Mutterpass zum Beispiel. Wer wann was hochladen oder gar ansehen darf, lässt sich einzeln in der App festlegen. Eine sinnvolle, aber auch zeitraubende Funktion.

Meine Akte ist noch leer. Fast leer. Die AOK Plus hat mir Abrechnungsdaten eingestellt. Um sie lesen zu können, muss ich zustimmen, dass das Dokument „in den temporären Speicher“ meines Smartphones geladen wird. Häkchen dran – und ich bin beeindruckt: Auf zwei Seiten ist in feinstem Fachchinesisch aufgelistet, was bei meiner Fuß-OP im Jahr 2020 so alles wieder gerade gerückt wurde. Über Kosten erfahre ich nichts. Dafür steht auf vielen weiteren Seiten, welche Medikamente ich wo in welcher Packungsgröße abgeholt und welchen Arzt ich wann mit welcher Fachdiagnose aufgesucht habe.

Das Ganze wächst schnell zu einem Datenwust, weil jede GOP – was Gebührenordnungsposition heißt – einzeln aufgezählt wird. Doch was nützt mir die Information, dass mein Arzt auch einen Zuschlag für Hygiene oder die „Kostenpauschale für die Versendung bzw. den Transport eines Briefes und/oder von schriftlichen Unterlagen“ geltend gemacht hat? AOK-ePa-Chef Kornell Adolph erklärt das so: „Wir stellen unseren Versicherten fünf Jahre rückwirkend die Abrechnungsdaten der Ärzte in die ePa – als eine Art Ausgleich, weil bislang so wenige Ärzte selbst Daten in die Akte laden.“

Und tatsächlich: Alle Versuche, meinen digitalen Gesundheitsbegleiter bei Ärzten zu füttern, scheitern: „Sie sind die Erste, die so was nachfragt!“, heißt es bei der Anmeldung. „Ihre Blutwerte digital einspeisen? Das ist noch nicht so weit. Bisher geht nur die eAU!“, also das digitale Versenden einer Krankschreibung. „Den Befund vom Facharzt jetzt schnell abrufen? Ja, das soll es künftig mal geben!“ Selbst die Bitte beim Zahnarzt, mir das Bonusheft in die ePa zu laden, endet wie seit Jahrzehnten mit einem Stempel. Was läuft da schief?

Warum nutzen kaum Ärzte die ePa?

Grundsätzlich, so versichert Bundesärztepräsident Klaus Reinhardt auf dem Deutschen Ärztetag, seien die Ärzte guten Willens und offen für digitale Anwendungen. „Doch Arztpraxen und Kliniken sind keine Versuchslabore für unausgereifte Technik.“ Dahinter steckt der kollektive Ärger über den Gesetzgeber und die schon vor 18 Jahren gegründete Firma Gematik, die die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben soll. Alle Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Krankenhäuser wurden unter Androhung von Strafen verpflichtet, sich über die zentrale Telematikinfrastruktur der Gematik zu vernetzen. „In Sachsen sind bislang etwa 92 Prozent der Vertragsärzte angebunden“, sagt Sylvia Krug, Vizechefin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Bei einigen fehlt die technische Grundlage. Manchmal scheitert es schon an der nötigen Bandbreite. Andere Ärzte stehen kurz vor der Rente oder wollen generell nicht. Sie geben lieber vorzeitig ihre Praxis auf oder nehmen Sanktionen in Kauf. „Im vierten Quartal mussten wir 206 Praxen in Sachsen das Honorar um 2,5 Prozent kürzen“, sagt Krug.

Damit Ärzte sensible Gesundheitsdaten auch sicher verschlüsselt austauschen können, ist zudem der Anschluss an den Dienst für Kommunikation im Medizinwesen nötig – kurz KIM. Doch in Sachsen verfügt laut Krug erst reichlich die Hälfte der Ärzte über einen solchen Anschluss. Ob er auch genutzt wird, könne sie nicht sagen.

Die Wahrscheinlichkeit scheint nicht sehr hoch. Bundesweit sind laut Digitalbotschafterin Bérengére Codjo erst 48 Prozent der Arztpraxen und 33 Prozent der Krankenhäuser technisch in der Lage, über KIM auch die ePa zu befüllen. „Tatsächlich aber tun das erst sieben Prozent der Praxen und sechs Prozent der Krankenhäuser.“ Und das hat vor allem einen Grund: Ärzte wollen Menschen helfen und sich neben ausufernder Bürokratie nicht auch noch mit den Problemen der Technik beschäftigen.

Was sind die technischen Probleme mit der ePa?

Denn die sind vielfältiger Natur: Nicht jede Praxisverwaltungssoftware versteht sich mit der Gematik-IT. „Die Softwarehersteller können aber oft nicht die nötigen Schnittstellen anbieten“, sagt Thomas Lipp, Vorstand der Landesärztekammer Sachsen. Manchmal reicht auch die in die Jahre gekommene Hardware nicht mehr aus. Arbeitsabläufe müssen umgestellt, Mitarbeitende geschult werden. Ärzte wie Schmerztherapeut Torsten Kupke aus Dresden berichten von nerven-, kosten- und zeitaufwendigen Prozessen bei laufendem Praxisbetrieb, von endlosen Telefonwarteschleifen, um Hilfe zu bekommen. „Eine Fehlerbehebung muss meist systemübergreifend erfolgen“, sagt er. Da sei das Personal an den Hotlines oft überfordert.

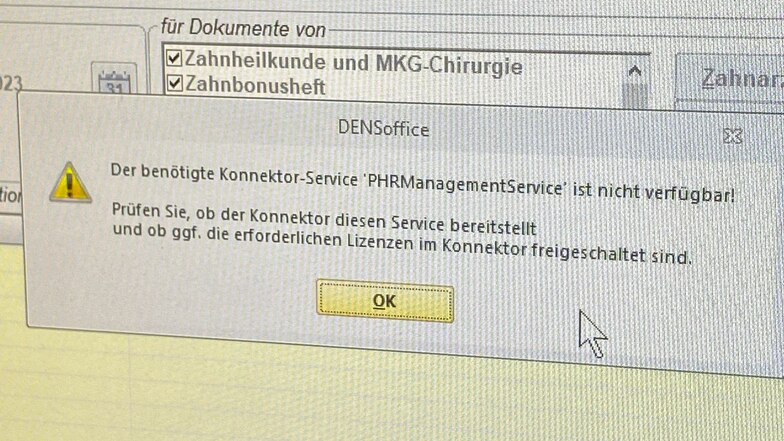

Viele Praxen kommen deshalb ohne eigenen IT-Spezialisten nicht mehr aus, der zusätzlich bezahlt werden muss. Denn selbst, wenn theoretisch alles läuft, kann praktisch jederzeit eine Fehlfunktion auftreten, die im schlimmsten Fall den Praxisbetrieb lahmlegt. Bei Zahnarzt Conrad Kühnöl aus Dresden zum Beispiel meldete der PC am frühen Morgen plötzlich: „PHR Management Service nicht verfügbar“. Kühnöl: „Große Aufregung, was das ist, Fragen an den Chef, der keine Ahnung hat. Die Hotline der Verwaltungssoftware arbeitet erst ab 8 Uhr, der Admin schläft noch, im Wartezimmer schon zehn nervöse Patienten. Der alltägliche Wahnsinn!“

„Damit Ärzte digitale Anwendungen wie die ePa annehmen, müssen sie mindestens genauso gut und so schnell funktionieren wie bisher und dürfen auch nicht mehr kosten“, erklärt Landesärztekammer-Vorstand Lipp. Doch davon sei man weit entfernt. Zwar bekommen die Praxen IT-Aufwendungen erstattet. Sie habe aber noch keine einzige erlebt, bei der das kostenneutral gewesen sei, so Sylvia Krug von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen.

Welcher Arzt hat Erfahrungen mit der ePa?

Zu den wenigen Ärzten im Freistaat, die die ePa bereits nutzen, gehört Hausarzt Martin Deile aus Dresden. „Möglich war das, weil ich nicht alles umstellen musste, sondern von null angefangen habe“, sagt er. Große Vorteile sehe er darin aber noch nicht, da die Akte derzeit nicht viel mehr als eine PDF-Sammlung sei. Joachim Kugler, Professor für Public health an der TU Dresden, drückt es noch drastischer aus: „Die ePa in ihrer jetzigen Form ist eine Datenmüllhalde. Wer soll sich da durchwühlen, wenn alles nur ungeordnet und in verschiedenen Formaten abgelegt wird?“ Es fehle eine klare Struktur, die dem Arzt einen schnellen Überblick liefert.

Und natürlich mir als Patientin. Ich könnte jetzt meinen Zahn-Bonusstempel oder meinen Impfausweis abfotografieren und einstellen. Aber letzteren habe ich für Reisen längst in meiner Dropbox. Bei komplexeren Dokumenten wird es ohnehin schwierig. In meine ePa darf ich Dokumente bis maximal 25 Megabyte hochladen. Ein MRT braucht etwa vier Gigabyte.

Was machen Menschen, die kein Smartphone haben?

Und was machen Menschen, die weder Smartphone noch PC besitzen oder mit den anfangs beschriebenen Tücken der App nicht klarkommen? Für sie hat der Gesetzgeber die al.Vi erfunden – die alternative Versicherungsidentität. Damit können sie sich in der Filiale der Krankenkasse eine ePa einrichten lassen und einen Vertreter oder Arzt berechtigen, sie zu nutzen. Quasi der analoge Versuch, auf digital zu machen.

Thomas Lipp, Vorsitzender des Hartmannbunds Sachsen, hält die ePa erst für hilfreich, wenn sie mit künstlicher Intelligenz verknüpft werden würde. Motto: „ePa, suche mir alle Dokumente, die mit meinem Blutdruck zu tun haben!“ Das Befüllen und Lesen der Akte dauere derzeit noch viel zu lange und müsse automatisiert werden. Verbraucherschützer wie Michael Hummel sind da skeptisch. Sie fürchten, dass dabei der Datenschutz auf der Strecke bleiben könnte. „Digitale Daten lassen sich einfacher missbrauchen als analoge“, sagt Hummel.

Wie werden die Daten in der ePa geschützt?

Die Daten aus meiner ePa werden verschlüsselt in drei Rechenzentren gespeichert – zwei in Frankfurt am Main und eins in Berlin, erklärt Kornell Adolph von der AOK Plus. „Ausreichend entfernt voneinander für den Fall der Fälle, dass ein Flugzeug abstürzt. Selbst bei einem Hackerangriff auf eines der Zentren könnten die Daten nicht zugeordnet werden.“ Die Krankenkassen hätten ohnehin keinerlei Zugriff, dürfen die Daten nicht mal anonymisiert wissenschaftlich auswerten. Das könne aber Leben retten, wie auch Hausarzt Deile bestätigt: „Ein Patient mit Herzschwäche wollte heute seine Tabletten gegen Wassereinlagerungen absetzen. Ich habe ihm abgeraten, weil ich damit bei drei anderen Patienten schlechte Erfahrungen gemacht habe. Eine KI hätte mir nach Analyse von Tausenden Daten vielleicht einen objektiveren Vorschlag gemacht.“

Gerade im Osten Deutschlands allerdings ist die Datenangst groß. „Es gibt schließlich Krankheiten wie Alkoholsucht oder Potenzstörungen, über die niemand Informationen in den falschen Händen wissen will“, sagt TU-Professor Kugler. Schmerztherapeut Kupke fürchtet zudem einen Vertrauensverlust seiner Patienten: „Wenn irgendwann mal eine Anbindung an den europäischen Datenraum erfolgt, traut sich vielleicht nicht jeder mehr, offen mit mir über alles zu sprechen.“

Wie kann die Akzeptanz der ePa erhöht werden?

Die Bundesregierung strebt an, dass bis 2025 etwa 80 Prozent der Versicherten über eine ePa verfügen. Erreicht werden soll das über ein sogenanntes Opt-Out-Verfahren, das Ende 2024 kommen soll. Das heißt, dass die ePA automatisch für jeden angelegt wird. Wer sie nicht will, muss widersprechen. Länder wie Frankreich und Österreich haben es vorgemacht.

Eine leere Zwangs-ePa indes nützt niemandem. „Deutschland macht den grundsätzlichen Fehler, alle Bedenkenträger anhören und es jedem recht machen zu wollen“, sagt Landesärztekammer-Vorstand Lipp. „Damit ziehen sich Entscheidungen so lange hin, dass sie technisch bei Einführung schon wieder veraltet sind.“

Für Hausarzt Deile steht fest, dass an der Digitalisierung kein Weg vorbei führt. Dazu müsse man aber alle Prozesse komplett neu denken. „Doch in unserem Gesundheitssystem hat es den Anschein, dass wir alles so lassen wollen, wie es ist, und das halt nur mal mit Computern versuchen.“ Thomas Lipp fordert: „Lasst uns loslegen und später nachjustieren. Wenn Ärzte und Patienten irgendwann einen Mehrwert in der ePa sehen, werden sie sie auch nutzen.“

Bei der Deutsche Bahn-App zum Beispiel sehe ich einen solchen Mehrwert. Ich würde niemals mehr auf die Idee kommen, zum Bahnhof zu fahren, um mir die Abfahrtszeiten für meine nächste Zugfahrt zu notieren. Mein Versuch mit der ePa-App indes ist knapp zweieinhalb Jahre nach ihrer Einführung nur eines: desillusionierend.

- Mitarbeit: Kornelia Noack